2026年は日本物理学会の設立から80周年、2027年は源流となった組織の創立から150周年に当たります。本会ではこれを記念して、「日本物理遺産」の認定を始めることになりました。物理学史に残る業績に関わる実験装置や書籍・草稿・ノートなどの文字資料、場所・建物などを物理遺産に認定して保存に協力するとともに、デジタルアーカイブを整備します。

日本物理遺産(Japan Physics Heritage)とは

日本物理遺産とは、次のいずれかに該当するものを指します。

- 日本において、または日本人が中心となって達成された物理学研究の重要な成果を示すものであって、学術上の価値が特に高いもの。

- 日本における物理学の研究・教育等の在り方の推移を理解するため欠くことのできないもののうち、特に重要なもの。

また、日本物理遺産には次の2つの類別があります。

- 史跡・旧跡:重要な研究・教育等がなされた場所の遺構。

- 歴史資料:重要な研究・教育等に関連する文書または機器・装置等。

認定プロセス

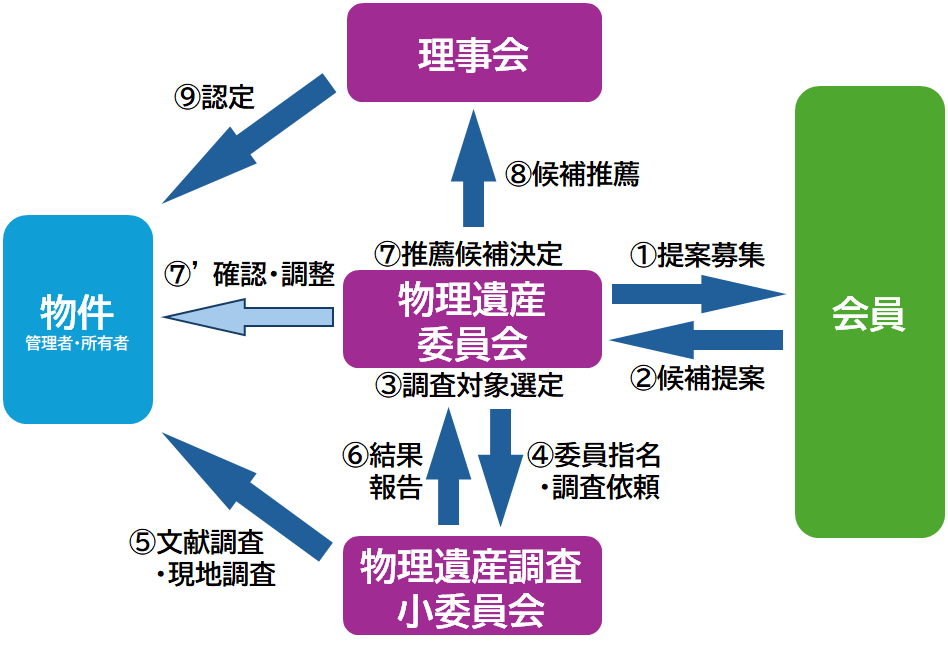

日本物理遺産の認定は、物理遺産委員会が推薦した候補にもとづいて、理事会がおこないます。物理遺産委員会は、推薦する候補について会員から提案を募集することができます。また、提案された物件についての詳しい調査を、物理遺産調査小委員会に依頼して実施します。

第1回の認定は、メモリアルイヤーである2026年と2027年にわけて実施し、それぞれ第1期、第2期として、各年度の年次大会で発表します。第2回以降は2028年より毎年1回実施する予定です。

第1回第1期の提案募集の締切は、2025年11月30日です。提案は専用のフォームからお送りください。第1期の募集に対する提案は、会員ひとりにつき3件までとします。その他、提案にあたっては、会員向けに配信されたメールもご確認ください。

認定の制度および体制について

日本物理学会は、2025年9月12日付で「日本物理遺産規程」「物理遺産委員会規程」「物理遺産調査小委員会規程」を制定しました(いずれも2025年10月1日施行)。物理遺産委員会のメンバーは以下の通りです(2025年10月末現在)。

物理遺産委員会委員

長谷川修司(東京大学)〔委員長〕

早川尚男(京都大学)〔副委員長〕

石原安野(千葉大学)

有賀暢迪(一橋大学) *

渡辺宙志(慶応義塾大学)**

岡本拓司(東京大学)***

*物理学史資料委員会委員長

**広報委員会委員長

***担当理事